撰文:特約撰稿人

穿梭於書展中紛繁的書堆中間,這裏混雜着令人暈眩的書香,以及書迷摩挲着彼此身體綻放着的慾望,書本的紙頁習習地翻動像大片的芒草之海,時不時真的會感覺擦身而過的人們,眼神中不自覺地迸發出火花,彷彿聽得懂他或她的唇角輕輕忖念着:「噢!你也在這裏嗎?」

在千萬本書中撿起十本喜歡的書冊,有點像小時候在草地上拾掇稀罕的荼䕷花,然後可以編織成花環,戴到那人的腕上頭上,宛若林夕的歌詞:「開到荼䕷花事了,塵煙過,知多少?」只因荼䕷花開盡,便再無花可開。

細數喜歡的書大多都是舊時代的記憶,從前的歲月總是漫漶如沙漏般裊裊碎步走,眼前的日子卻倥傯倏忽灰飛,我們正穿越一個從紙的海洋洶湧向數碼海洋的時代,涓滴前事總深刻如鐘乳石緩慢地倒掛心上,此際網絡的繽紛卻如螢火過眼雲煙。

撰文:曹民偉

蔴雀館裏的市井文化

年少時代愛逛廟街的大笪地,愛吃那裏的生炒糯米飯、菊花蛇羮,還可看看人們賣藥表演,又有唱戲講故仔,一個溽暑的夏夜就很容易度過。然而,廟街口有家大大隻雞標誌的「雞記蔴雀館」總是充滿着神秘感,門口不時有塊薑插着一柄刀,而且路上散滿溪錢,令人總是遠遠繞路而過,偶爾路過那道神秘的大門打開,會看到都是老人家聚在一起,煙霧瀰漫地打蔴雀,總覺得奇怪為何在家舒舒服服搓蔴雀不好,要到這些嘈嘈雜雜、龍蛇混雜的地方?

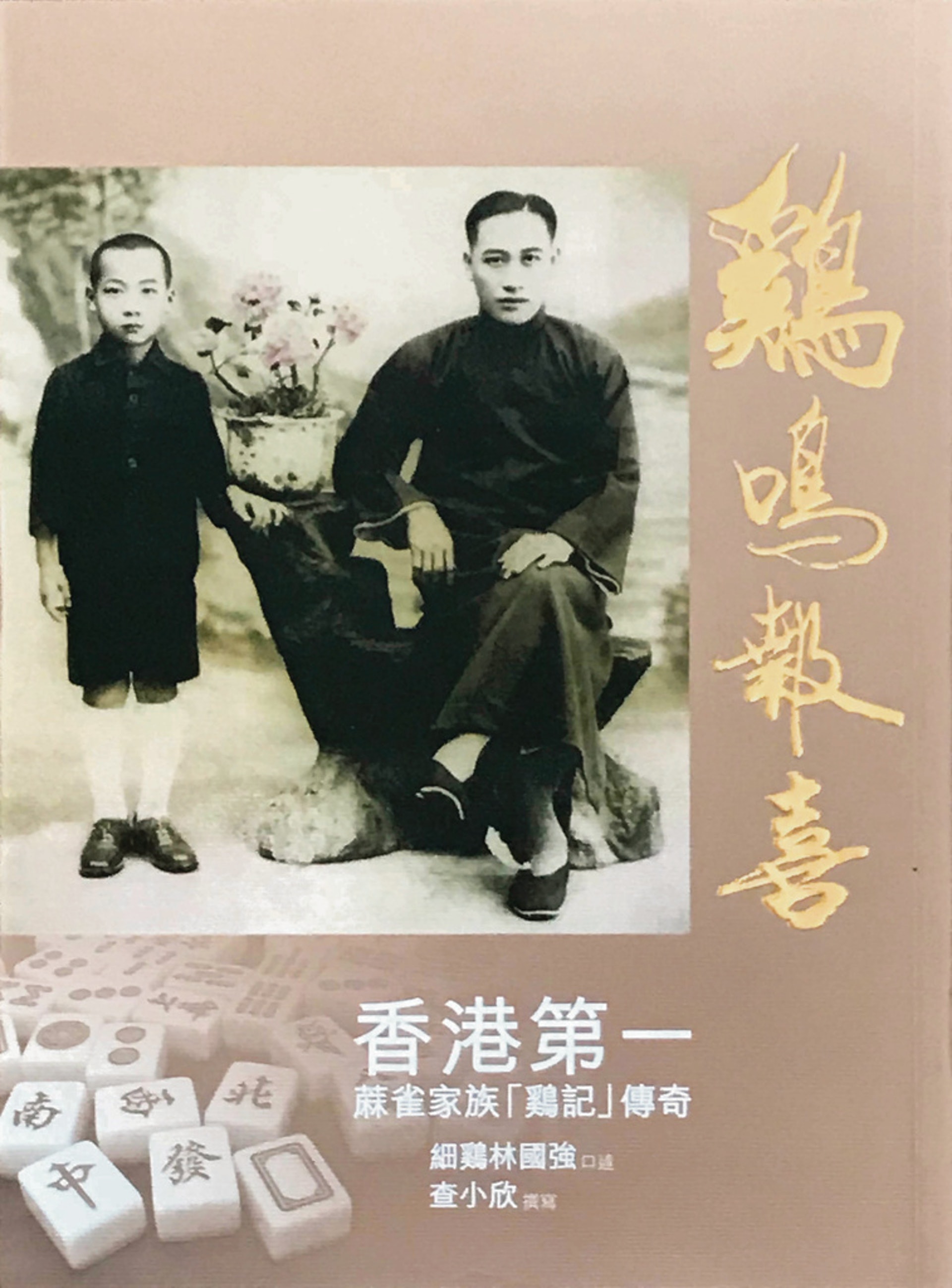

《雞鳴報喜—香港第一蔴雀家族「雞記」傳奇》多少解開了箇中的謎團,原來愛搓蔴雀的人就是愛這裏的嘈雜與江湖味,還有那種看到鄰桌食大牌時的雀躍,還隨時有人戥腳,還有茶水,以及隨時捧上老火湯與糖水。

《雞鳴報喜—香港第一蔴雀家族「雞記」傳奇》

口述:細雞林國強

撰寫:查小欣

在本土思潮中拾起冷知識

正當我們以為網絡已經可以提供一切的知識時,有趣的是,有着十萬追隨者的網絡平台Beginneros都從千奇百趣的浩瀚網絡海洋中,淘出精緻無比、讀者不無驚奇的本土冷知識。觀塘原來曾是鹽塘?大嶼山是個爛頭島?消失了的沙田機場?香港的四環九約?香港警犬怎樣命名?這些好像跟我們沒有多大關係的冷知識,在本土思潮抬頭以後,很多冰冷得被遺忘的典故,今天也成為人人渴求的知識。

《吾港唔知》

作者:Beginneros

從幼稚園追溯童年記憶

我們追溯童年最早的記憶,往往只有幼稚園時代的快樂或不快樂的點滴,每月一次的生日會、茶點時間必吃的南乳餅、五音不全的兒歌:「小小姑娘清早起床,提着花籃上市場,穿過大街走進小巷,賣花賣花聲聲唱……」

我們成長的年代,在天台上坐着板凳做着早操的天台小學,用紙和橡筋延續着短無可短的鉛筆頭,昔時的幼稚園都是唱遊堂,不似得今天從幼稚園回來竟然要學G for Giraffe,而不是Girl;R for Rhinoceros,而不是Ruler!

《再做一次幼稚園生—香港幼兒教育今昔》

主編:李子建、張樹娣、鄭保瑛

九十後漫畫家帶你穿梭時光隧道

十九世紀末,巴黎人十分反對興建埃菲爾鐵塔,覺得影響着優美的巴黎景觀,像作家福樓拜竟然要躲到鐵塔內的咖啡館喝咖啡,因為如此,才看不到鐵塔的身影。若說香港的城市地標,1841年開始在中環維多利亞城山上興建的中區警署建築群(俗稱「大館」)必然是其中之一,那裏也是150年以來象徵皇權與法治的精神地標。

《大館時代曲》

作者:飛天豬Flyingpig

港產漫畫伴隨一代人成長

在芸芸書海中,看見一部陌生的新書,翻開來看,原來早在九十年代初出版,但很快售罄並斷了版,於是從未見過也就不足為奇,一數下來,原來九十年代初至今也幾近三十載了。說的這本書就是《香港漫畫春秋》,六十年代香港報業仍然蓬勃,很多報章都有漫畫版與漫畫欄,本土漫畫家像袁步雲的《細路祥》、區晴的《太子德》、李凡夫的《何老大》、宋三郎的《傻偵探》……不少都是由報刊培養出來的。

《香港漫畫春秋》

撰文:特約撰稿人

穿梭於書展中紛繁的書堆中間,這裏混雜着令人暈眩的書香,以及書迷摩挲着彼此身體綻放着的慾望,書本的紙頁習習地翻動像大片的芒草之海,時不時真的會感覺擦身而過的人們,眼神中不自覺地迸發出火花,彷彿聽得懂他或她的唇角輕輕忖念着:「噢!你也在這裏嗎?」

在千萬本書中撿起十本喜歡的書冊,有點像小時候在草地上拾掇稀罕的荼䕷花,然後可以編織成花環,戴到那人的腕上頭上,宛若林夕的歌詞:「開到荼䕷花事了,塵煙過,知多少?」只因荼䕷花開盡,便再無花可開。

細數喜歡的書大多都是舊時代的記憶,從前的歲月總是漫漶如沙漏般裊裊碎步走,眼前的日子卻倥傯倏忽灰飛,我們正穿越一個從紙的海洋洶湧向數碼海洋的時代,涓滴前事總深刻如鐘乳石緩慢地倒掛心上,此際網絡的繽紛卻如螢火過眼雲煙。

撰文:曹民偉

出家人細筆描繪滾滾紅塵

上世紀八十年代,我們聽着曾路得《驟雨中的陽光》:「最難受,驕陽下,幾陣雨,似眼淚,似傷悲。」那是得閒遊蕩於街頭的少年歲月,其實自己跟作者有相似的慘綠少年心境,一家又一家從「千里達」走到「環球」,還是買不到心儀的高達模型。

那年代的灣仔藝術中心有點門禁森嚴,很多外國人出入,匆匆走下去它的「林百欣電影院」看名副其實的法國新浪潮電影《尚盧.高達回顧展》,上邊正在展出香港第一個如此有趣的《設計身份:香港六十年代》,讓我首次看到童年那些麻甩街邊玩具眼鏡、跳繩圈玩意,它們竟然可以登堂入室在藝術中心展出。事實上,自1979年中英談判開始,香港人在整個八十年代也開始了一種自我身份覺醒,有人決定移民,有人留了下來,並渴望抓着殖民地離去後建立的身份認同。

《香港風情畫—八十年代的那人.那事.那景》

作者:釋本有

深入淺出談深奧議題

往昔由哲學教授寫的哲學書,往往像自己年少翻過的黑格爾與尼采般,教人在夏日的圖書館中昏昏欲睡,還好今次這位本土哲學講師,特別寫給香港的哲學命題都是四頁紙講完,即使那些深奧的論死亡、論快樂、論正義,本可以洋洋灑灑寫他十萬字的宏大命題,如今都輕省地像吹過草葉間的一陣輕風,你懂的自然會懂,不懂的自然就不懂!

《香港人應該思考的40個哲學問題》

作者:曾瑞明

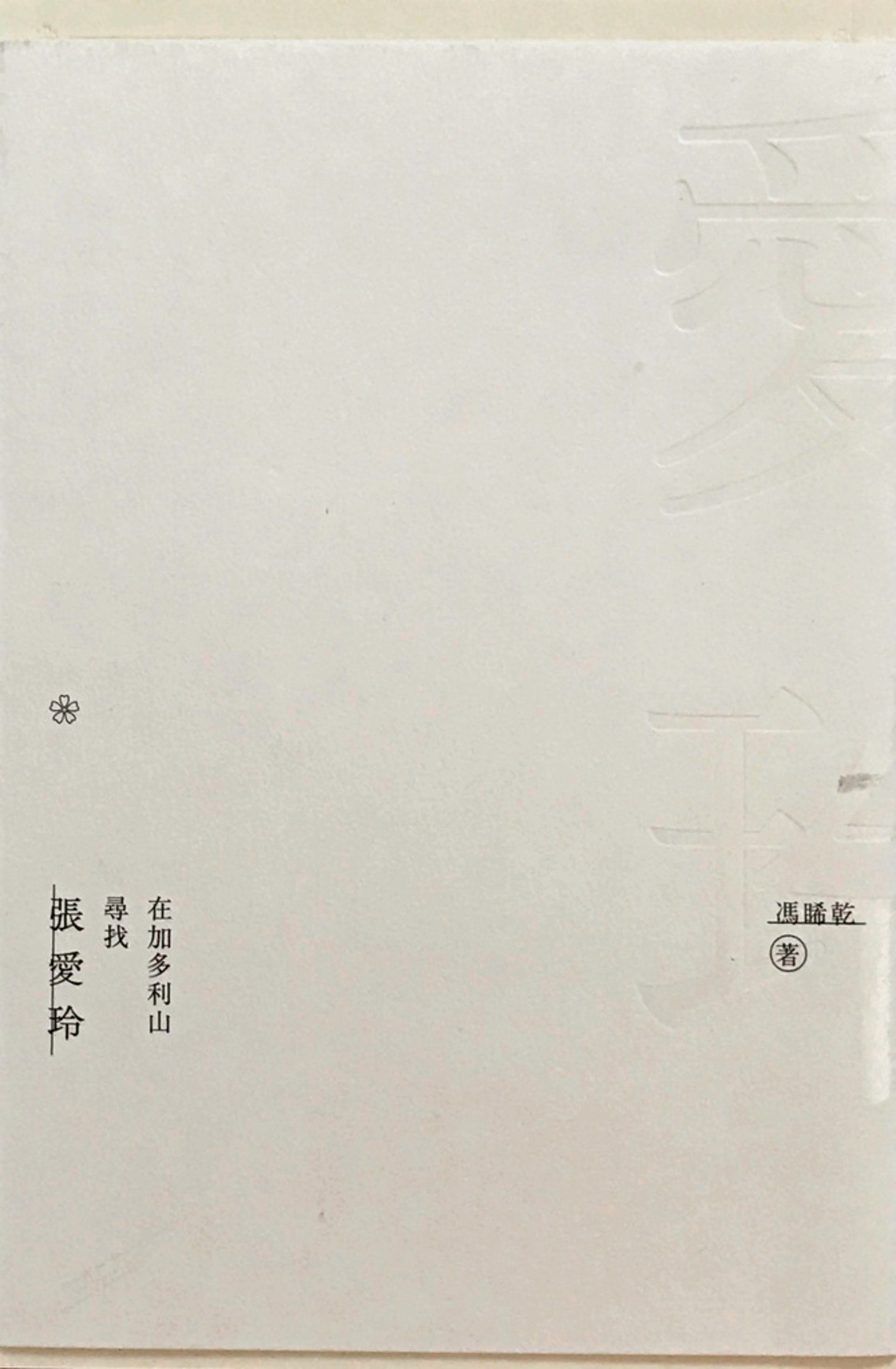

書信透析張愛玲內心世界

你可知道張愛玲最怕死?最喜歡吃叉燒炒飯?最喜歡用什麼方式占卜?還曾經寫信給王家衛?會用佛洛伊德的角度看李商隱的詩?翻開張愛玲寫給友人的書信、散文稿、筆記簿,發現她的內心世界如此豐富又複雜。

《在加多利山尋找張愛玲》

作者:馮晞乾

龍應台陪伴失智媽媽後醒悟

「錯失太易,愛得太遲,我怎想到,她忍不到那日子,盲目地發奮,忙忙忙從來未知,幸福會掠過,再也沒法說鍾意,愛一個字,也需要及時,只差一秒,心聲都已變歷史。」從留聲機中輕輕渺渺傳來這首《愛得太遲》,心思飄遠了,母親愈來愈善忘,龍應台的新書《天長地久—給美君的信》的楔子如是說:「我決定給你寫信,把你當做一個長我二十六歲的女朋友—儘管收信人,未讀,不回。」

《天長地久—給美君的信》

作者:龍應台

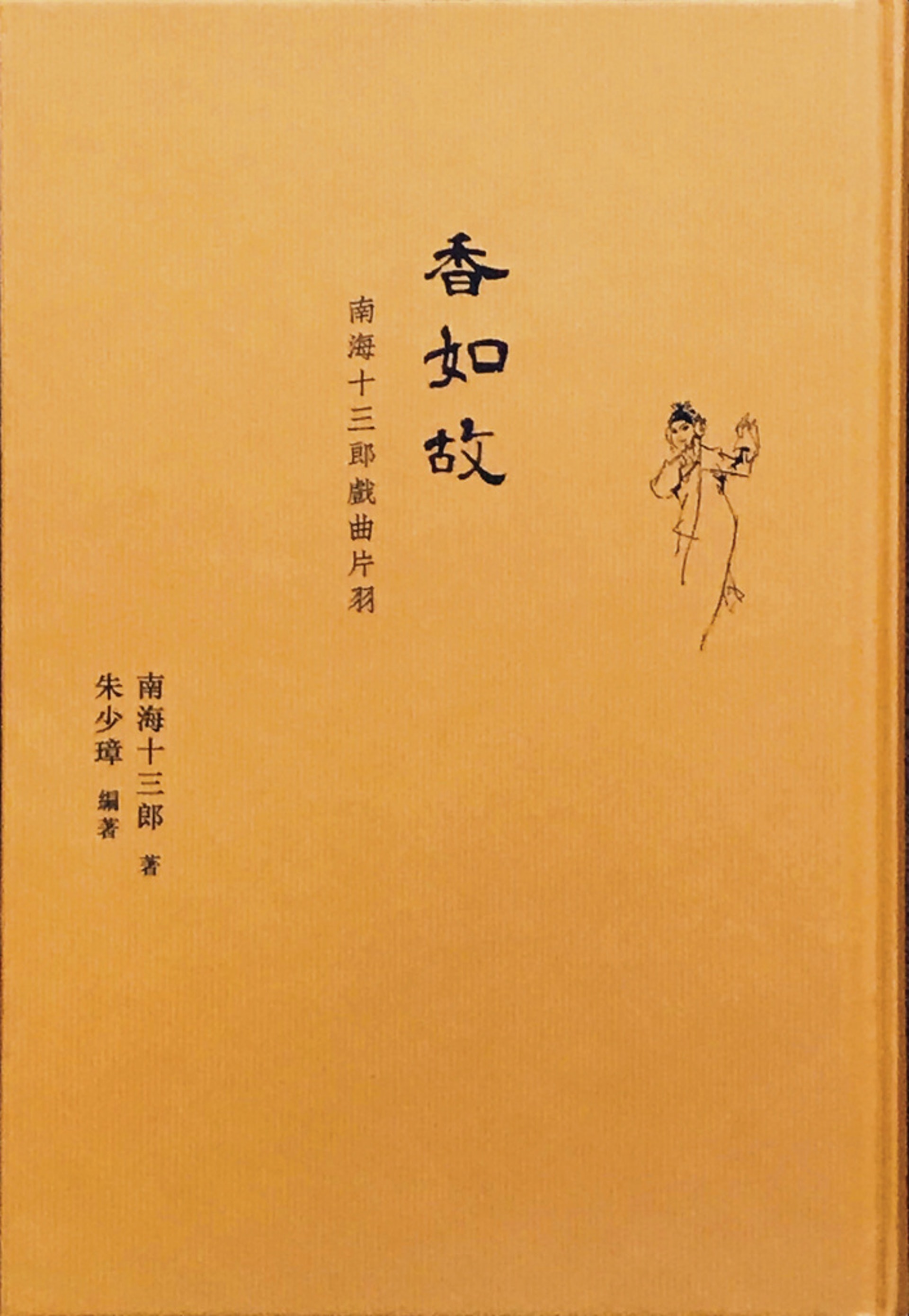

昔日失意才子戲曲文獻新編

今年參與了仙姐九十大壽的紀念冊製作,對粵劇平添了很大的興趣,以致跟着老人家們去看了《一代天嬌》這齣現代戲曲音樂劇,感覺原來也不壞,粵劇的現代演繹的確可以重新激起年輕人的興趣,只要由一些潮人或明星參與演出,號召力一定非同凡響。於是在書展二話不說,就拿起這本冷門書《香如故—南海十三郎戲曲片羽》。

在舊日,人們離經叛道還是可以謀生,據說晚年南海十三郎會在茶樓坐到相識者的枱前隨意吃點心,又不發一言離開,作家蓬草也寫過:「話說某天父親正和店員吃飯,南海十三郎走進來了,父親竟然要請他坐在身旁。」當時蓬草想:「父親和乞丐同桌吃飯了。」最後他留下一首自己翻譯的莎士比亞墓誌銘:「休將吾骨伴囂塵,黃土一抔葬此身;頑石有作者:鄭家鎮

.jpg)